2025-07-14 12:03:38

2025年7月10日,Nature旗下刊物Scientific Reports (《科学报告》)发表了来自我国魏雪芳、江山、魏光飙、彭光照等人的文章A new mamenchisaurid from the Upper Jurassic Suining Formation of the Sichuan Basin in China and its implication on sauropod gigantism(四川盆地上侏罗统遂宁组马门溪龙科新属种之发现及其对蜥脚类巨型化演化的启示)。

论文首页

蜥脚类恐龙是体型巨大、四足行走的植食性动物,也是地球上曾存在过的最大陆地恐龙。它们出现于晚三叠世,在中侏罗世实现了全球分布,最终在晚白垩世末期灭绝。目前已鉴定出超过150个属,其中包括中国侏罗纪时期的20余个属。中国西南地区是中-晚侏罗世蜥脚类恐龙的重要发现地,尤以四川盆地最为突出。该盆地中-晚侏罗世的蜥脚类动物群曾被视作特有动物群,与同时期泛大陆的蜥脚类动物群存在显著差异。这种分布格局常被用侏罗纪至早白垩世发生的“东亚隔离”假说加以解释。然而,这一假说正面临越来越多的挑战:中国新蜥脚类恐龙的系统发育分析、非洲发现的马门溪龙类化石等研究均支持中侏罗世时期蜥脚类恐龙具有全球分布的特征。

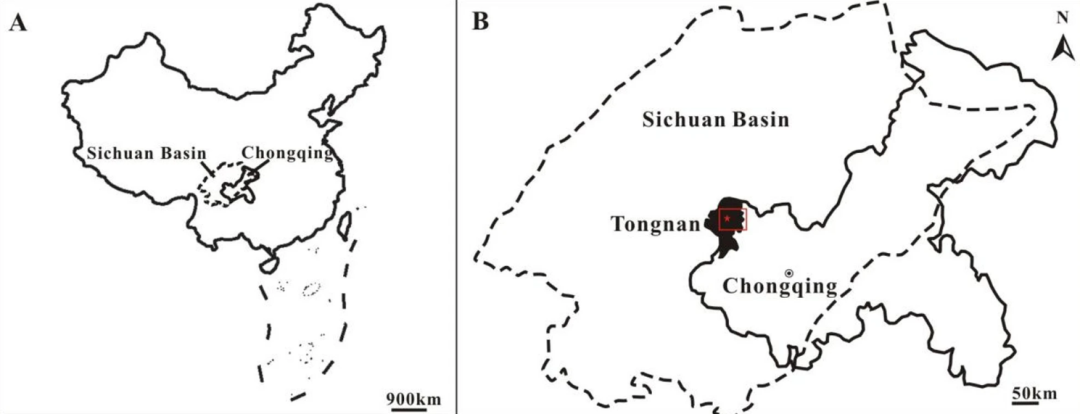

潼南龙化石产地位置图

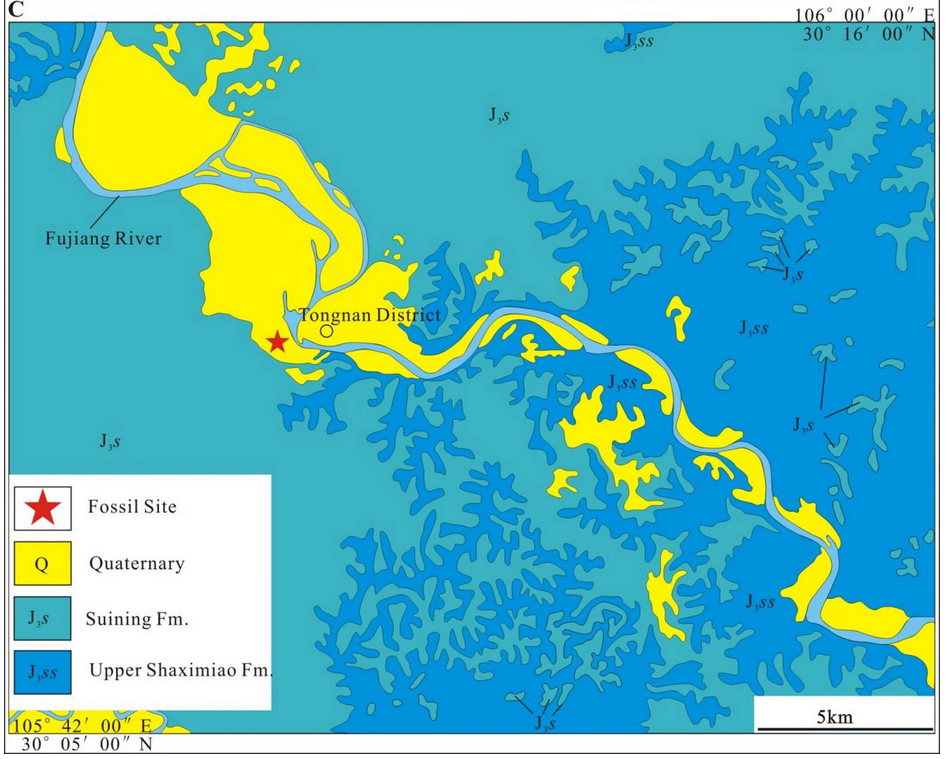

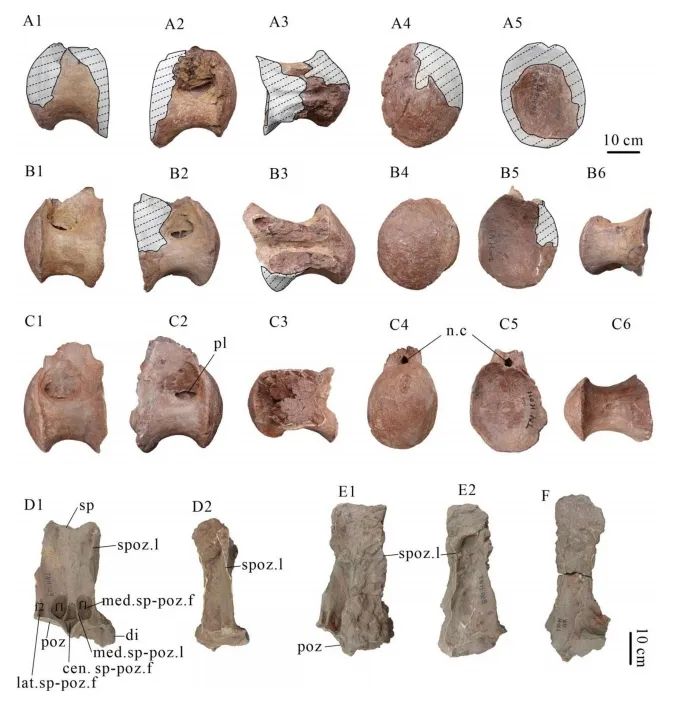

新发现的恐龙属于蜥脚类、马门溪龙科,被命名为枝明潼南龙,学名Tongnanlong zhimingi,属名Tongnan是重庆市潼南区的拼音,正模化石就是发现于此,一般恐龙属名后缀是-saurus,本属是long,也是汉语拼音;种名献给了世界著名恐龙专家董枝明先生,以纪念他对四川盆地恐龙研究的巨大贡献。据估计,枝明潼南龙体长能够达到25米左右。潼南龙化石包括背椎、尾椎、左肩胛骨及喙突和部分后肢骨骼。

潼南龙化石及骨骼复原图

潼南龙背椎骨化石

潼南龙肩胛骨和后肢骨骼化石

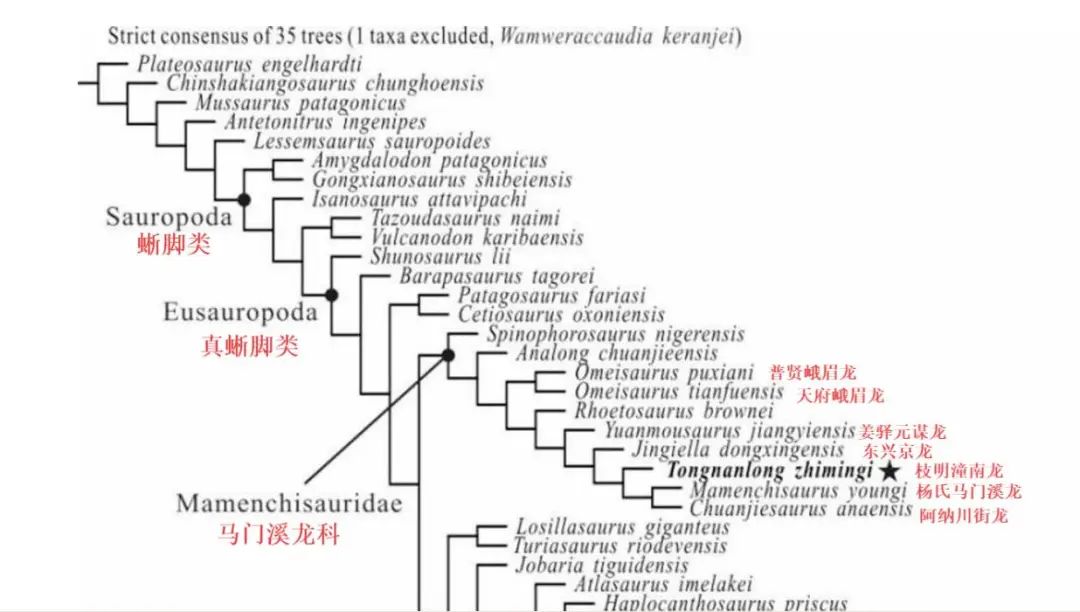

潼南龙系统发育树

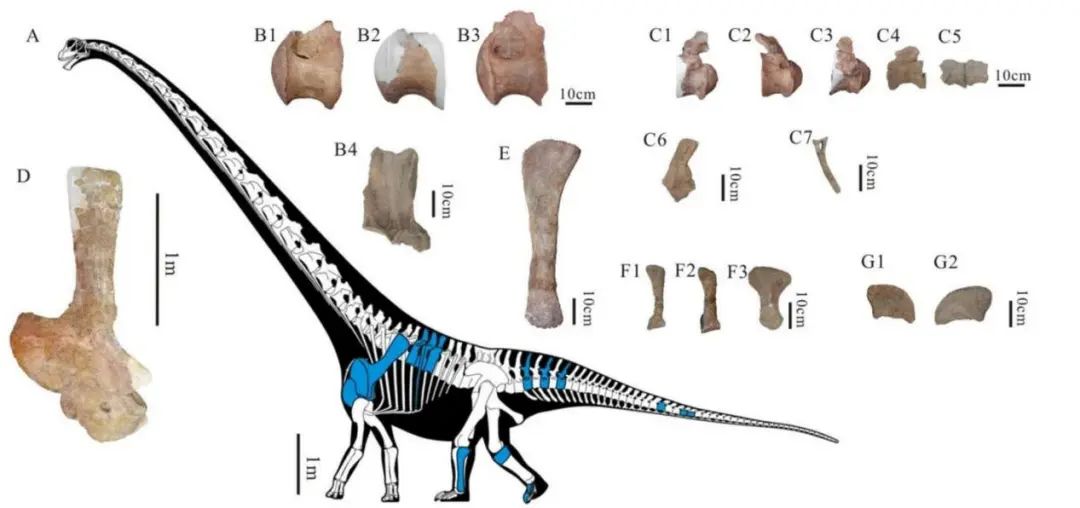

潼南龙属于马门溪龙科恐龙,是该类群中第15个生活在中国的属,其与东兴京龙、阿纳川街龙和杨氏马门溪龙关系接近。通过肩胛骨和腓骨的长度比较显示,潼南龙明显大于体长约20米的马门溪龙(Mamenchisaurus)和峨眉龙(Omeisaurus)。基于保存有近乎完整个体的杨氏马门溪龙(Mamenchisaurus youngi, ZDM 0083)、合川马门溪龙(Mamenchisaurus hochuanensis, ZDM 0126)和天府峨眉龙(Omeisaurus tianfuensis, ZDM 5002)的腓骨长度与体长比例估算,潼南龙的体长可能达到约23-26米;而基于肩胛骨长度与体长的比例估算,其体长可达24.5-28米。值得注意的是,若依据井研马门溪龙(Mamenchisaurus jingyanensis)的肩胛骨数据推算,潼南龙的体长可达33米,但该数据并不可靠,因为井研马门溪龙的体长估算本身不准确。井研马门溪龙仅发现不完整的个体化石,其脊椎序列和四肢骨骼均不完整,其20米的体长是通过认为其与合川马门溪龙(ZDM 0126)相似而估算得出的。

文章谨慎估计,潼南龙的体长可能约为25-26米,代表了一种巨型马门溪龙类恐龙,并且凭借迄今发现的最大肩胛骨,它可能是该类别中最大的个体。一些研究认为,巨型体型的爬行动物可降低被捕食的风险,从而在恐龙动物群中获得竞争优势,这可能是促使马门溪龙类在晚侏罗世逐渐主导恐龙动物群的一个驱动因素。

马门溪龙科在晚侏罗世呈现全球性分布,而非此前认为的东亚特有类群。产自四川盆地重庆地区上侏罗统遂宁组的新属新种——枝明潼南龙,基于其背椎及前部尾椎结构较其他马门溪龙科恐龙更为复杂,被归入马门溪龙科。巨大的肩胛骨与腓骨表明其为巨型马门溪龙科个体,且可能是迄今发现的体型最大者。

潼南龙的背椎为理解东亚蜥脚类恐龙的骨骼演化特征提供了新证据。这一新属的发现不仅丰富了真蜥脚类的多样性,更为了解中侏罗世至晚侏罗世蜥脚类恐龙体型增大过程中的多样性演变及演化趋势提供了关键信息。

参考资料:Xuefang Wei , Yuanjun Tan, Shan Jiang, Jun Ding, Lei Li, Xiaobing Wang, Yiyang Liu, Guangbiao WeiDeliang Li, Yu Liu, Guangzhao Peng, Shizhen Zhang & Changling_Lao,A new mamenchisaurid from the Upper JurassicSuining Formation of the Sichuan Basin in china and itsimplication on sauropod gigantism,Scientific Reports 15, Article number: 24808 (2025).